【

儀表網 研發快訊】近日,北京理工大學物理學院/光電學院李家方教授、姚裕貴教授團隊與中國科學技術大學劉之光教授、北京理工大學光電學院王涌天教授、劉娟教授團隊以及材料學院靳柯教授團隊合作,在硅基納米剪紙技術領域取得重要突破,實現了對硅基微納結構塑性、彈性和滯性形變行為的精準調控,并成功展示了陣列結構的光學信息加密顯示功能。該創新成果發表在《自然》子刊Nature Communications上。

剪紙作為最古老的中國民間藝術之一,近年來在納米制造、結構調控等領域引起廣泛關注。北京理工大學李家方教授帶領研究團隊2018年首創納米剪紙三維微納制造技術[Sci. Adv. 4, eaat4436],2021年發展納米光機電調控新機制[Nat. Commun. 12, 1299],2024年實現納米剪紙轉子光電鑷自由操控[Sci. Adv. 10, eaat1299],及至2025年突破硅基納米剪紙技術[Nat. Commun. 16, 5512],持續推動了該領的發展,形成了一條從基礎研究到應用開發的完整技術路線。

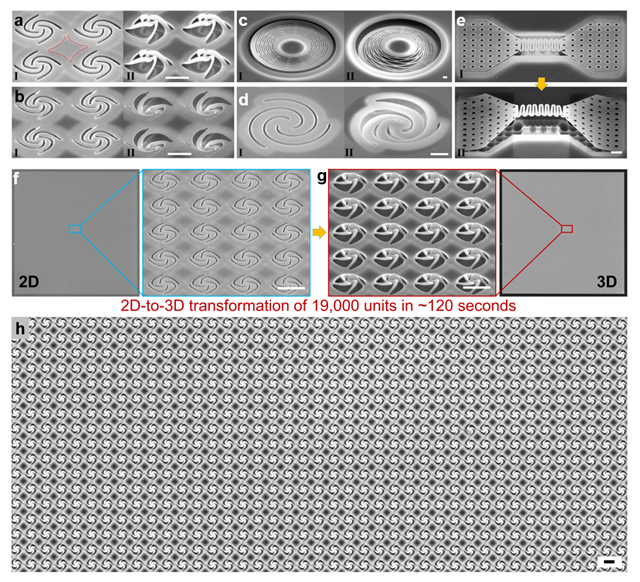

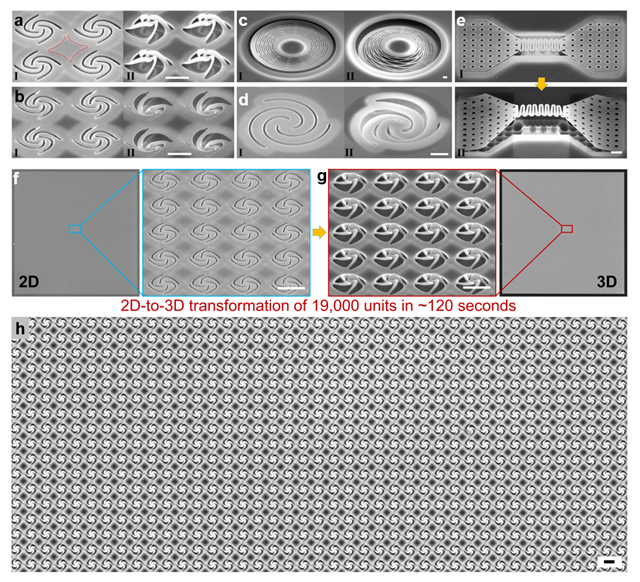

圖1. 硅基納米剪紙結構形變調控。(a) 基于絕緣體上硅(SOI)襯底的納米剪紙結構微納制造流程。(b) 聚焦離子束(FIB)輻照誘導的雙向塑性形變。(c) 機械力或靜電力作用下可瞬時恢復的彈性形變。(d) 電壓驅動下的滯性形變。比例尺:1µm。

硅基納米剪紙技術的突破具有重要的里程碑意義。這是因為絕緣體上硅(SOI)是當代集成光電子領域最重要的半導體材料之一,具有優異的CMOS工藝兼容性和成熟的產業化優勢。研究團隊自2019年開始將硅基納米剪紙技術作為重點攻關方向,經過多年摸索成功掌握了微納尺度硅材料的各類形變制造及調控方法(圖1),突破了納米剪紙結構在金屬材料方面的性能限制,實現了具有多樣化形變能力的新型微納結構(圖2)。

圖2. 多種硅基納米剪紙結構在聚焦離子束(FIB)輻照前后的SEM圖像。比例尺:1μm。

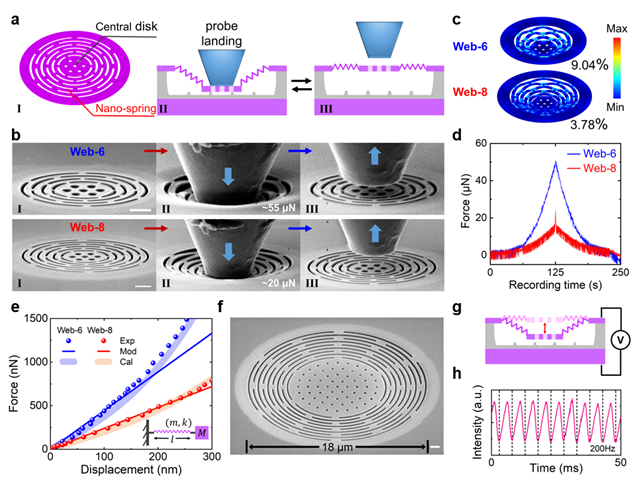

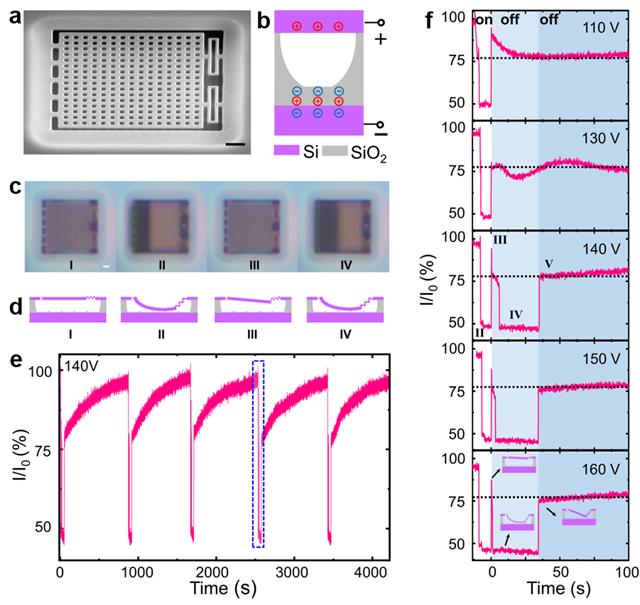

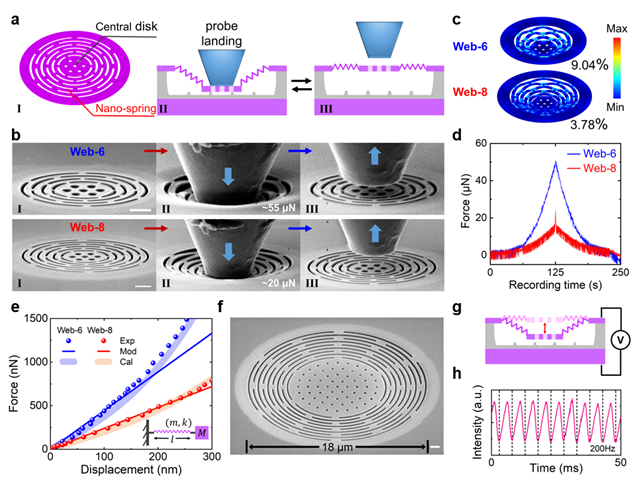

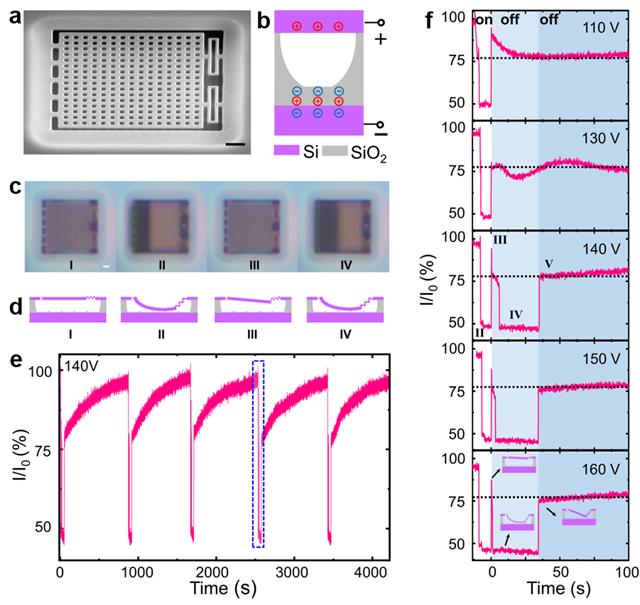

在塑性形變方面,研究團隊提出基于鎵離子注入與硅空位誘導的非對稱分布及飽和效應等新機理,突破了傳統兩段式形變理論的局限,首次實現了具有雙反轉特征的三段式塑性形變,揭示了劑量依賴的合成力矩對結構形變方向的決定性作用,為深入理解硅材料的塑性形變機制奠定了重要理論基礎。在可逆彈性形變方面,研究團隊基于機械力或靜電力驅動機制,設計了一種高彈性的網狀納米彈簧結構,可實現低至10 nN的力學響應(圖3)。在滯性形變方面,研究團隊設計了一種平面彈簧結構,首次觀察到靜電力驅動下的反常滯后形變現象,即斷電后近乎復原的二維平面結構自發形變至三維狀態的現象(圖4)。

圖3. 硅基網狀納米彈簧結構的彈性形變特性。

圖4. 硅基納米剪紙結構的滯后形變特性。

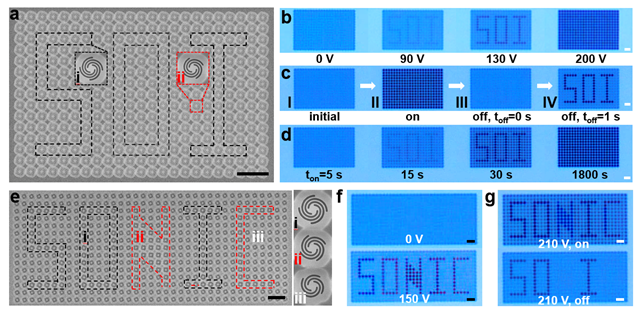

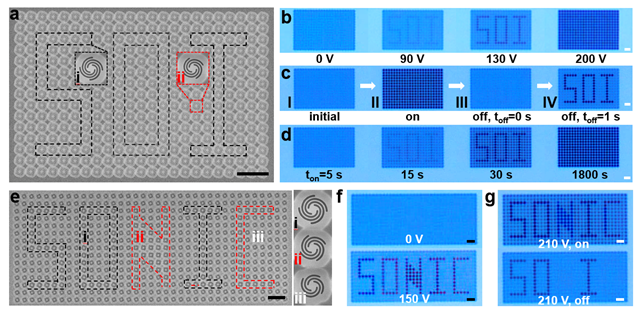

硅基納米剪紙結構精確可控的彈性及滯后形變模式,為動態光學信息編碼和加密顯示提供了新的技術途徑。為驗證這一概念,研究團隊設計了多種剛度不同的螺旋結構并進行編碼,采用“幅值”、“時長”、“時序”多參量調控驅動電壓,成功實現了多種模式的信息加密與光學顯示(圖5)。這種滯后效應與剛度設計的協同作用,為發展動態信息加密與光學顯示技術提供了新策略。

圖5. 硅基納米剪紙結構應用于光學信息編碼和加密顯示的概念演示。比例尺:10μm。

該工作揭示了硅基納米剪紙結構在同一材料平臺上實現塑性、彈性和滯性形變模式的獨特能力和精準可控特性,為智能微納器件開發提供了新思路。基于硅材料成熟的工藝基礎和產業化優勢,研究團隊不僅首次觀測到多種形變模式協同共存的現象、深化了外場激勵下硅材料力學行為的認知,更通過“可編程力學響應編碼”技術路線,精確實現了形變模式的選擇性激活和時序控制,將有助于推動微納光機電系統、微納

傳感器、精密機械和憶阻器等領域的創新發展。北理工博士生梁清華、中科大劉之光教授、北理工韓遇博士為論文的共同第一作者,北理工李家方教授為論文的通訊作者。研究團隊感謝北京理工大學分析測試中心、懷柔綜合極端條件實驗裝置(SECUF)微納加工實驗室等給予的支持與幫助。該交叉學科研究工作得到了國家自然科學基金(基礎科學中心、國家杰出青年基金和面上項目)、國家重點研發計劃等項目的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。